张大千羁留海外的隐衷

1949年新中国成立后,名画家张大千羁留海外,为世人诟病。故园情浓,乡思无已,其实张大千自有一番隐衷。1948年12月,筹备已久的“张大千画展”在香港举行。张大千带着新娶的四夫人徐雯波去了香港。张大千夫妇在香港迎来1949年新年。翌年1月底,内地传来北平和平解放的消息。当他听到古都完好,未受战火破坏,欣喜不已,佩服共产党的高明决策。2月底的一天,一位贵宾来到九龙亚皆老街张大千的临时寓所。来者是廖仲恺夫人何香凝。寒暄后,何香凝说明来意。新政协即将在北平召开,她应邀出席。去北平时准备带一点礼物馈赠毛泽东。考虑再三,一般礼物都嫌俗套,只有带一幅大千先生的画最为珍贵,不知先生肯挥毫否?张大千听了慌忙离席一揖,忙道:“您就是大画家,却青睐大千,实在有愧。恭敬莫如从命。何况润之先生素为我所敬仰,正无由表达,只怕拙作有污法眼。”当下言定,3天后即交卷。一幅《荷花图》如约交卷。画为纸本。高132厘米,宽64.7厘米。画面茂荷两叶,白莲一朵掩映于荷影中,给人一种生机盎然、万象一新的印象。此画后经何香凝持往北平,亲手赠给毛泽东。毛泽东甚喜爱,悬挂于他的办公室中。原件现藏于北京中南海毛泽东故居。相隔不久,全国文联与全国美协相继成立,文运昌盛,北平一片新气象。素来倚重张大千、誉他为“五百年来唯此一人”的徐悲鸿,托人带来他的亲笔信,邀张大千去北平工作。初接徐悲鸿来信,张大千欣喜万分。经深思熟虑,他又踌躇难定,如果一人悄然成行,留在四川庞大的家族及弟子们恐遭国民党荼毒。而如果携家带眷而走,显然也走不脱。北行之事就此搁置。转眼到了9月,张大千曾接受印度方面的邀请去办画展。当年他在敦煌临摹时,就有心愿考察印度阿旃陀壁画与敦煌艺术的异同,有这样的机会自然不放弃。几个月来忙着作准备。临行时,他除了带着自己的作品外,还有中国古代名画,以及敦煌壁画56件(带走的仅为部分,尚有200余件留在家中)。离家这天,他神色忧郁地对家属及门徒说:“此次我出外展画,会像往常一样去去就归,只是对你们放心不下,四川的局势不稳呀!”儿子张心智以家中所剩敦煌壁画如何处置动问,他默然不语。张心智再问,他才说:“这200多幅当年我耗尽心血,来之不易。多次有人高价求购,我都拒绝。因为这是祖国的文化遗产,日后总要交给政府的。此去我万一真的回不来,你就把它交给当权的政府来保管,只要他们真心热爱艺术,重视祖国文化遗产。”出川后,张大千没有直接去印度,在港澳暂留,又应友人之邀,10月间到台北举行画展,顺便游览台湾秀丽景色。多年的历史渊源,张大千与国民党的一些元老与上层人士都有往来,交情也非一般。如于右任、张群等。当时于右任已先到台北,张大千去拜访时,得知局势急转直下,四川也行将撤退。张大千忧心忡忡,深怕四川新旧交替,局势混乱。张大千坦言心事,很想接出眷属,只是插翅难飞。陈诚倒也爽快,立即打电话要空军派机送张大千速回成都。张大千突然回到成都,事属意外,家人惊喜交集。原认为全家都可带走,然因机票发生难题。张大千找了当时还在成都的张群,虽立即安排机位,并交代派官车接送机场,但只有3张机票,同走的是四夫人徐雯波与一个小女儿,其余家属都留在成都。赴台湾当天,去机场途中,顺道到杨宛君(三夫人)处与众人洒泪相别,凄惶之状,难以言述。从此直到离世,他终未回到故乡。张大千飞抵台北后不久就到香港。1952年8月,他又从香港移居南美阿根廷。这离祖国更远了,家山情浓的他,怎会作出这一举措呢?是年2月底,张大千去阿根廷展画并游览,夫人留香港。4月间,得夫人家书并附徐雯波近照,他感慨万端。曾在一幅人物画的画跋上记有“故国春酣,此邦已是金风送爽。天南地北,离索何堪”等语。5月回到香港,就作出移居阿根廷的决定。据大千先生自己所述移居海外的理由是:“远去异国,一来可以避免不必要的应酬繁嚣,能于寂寞之乡,经营深思,多作几幅可以传世的画;再者,我可以将中国画介绍到西方,中国画的深奥,西方人极不易了解,而近年来偶有中国画的展览,多嫌浮浅,并不能给外人留下深刻的印象,更谈不上震惊西方人的观感;另外,中国的历史名迹,书画墨宝,近几十年来流传海外者甚多,我若能因便访求,虽不一定能合浦珠还,至少我也可以看看,以收观摩之效。”(据台北资深记者谢家孝先生所述)于是,决定举家远迁南美!张大千居阿根廷期间,在成都的二夫人曾正容与儿子张心智,按照他离川时的嘱咐,把放在家中未带走的、当年临摹的125件敦煌壁画全部交给四川博物馆保存,完成了他的心愿。1953年,张大千从美国回阿根廷途中,在巴西停留访友。在圣保罗市附近,看到一块地方极像故乡成都平原,正准备出售,巴西又欢迎移民,圣保罗的华侨朋友又多,在朋友劝说下,他买下这块地,决定移居到这里。为纪念故土,他把圣保罗音译为“三巴”,四川古时分为巴县、巴东、巴西三郡之意;又将“牟吉”镇音译为“摩诘”。自己园称为“摩诘山园”,纪念我国唐代诗人兼画家王维(字摩诘)。不难看出他怀念祖国与故乡之心的深切。园落成之后,张大千全家即迁巴西,一住17年之久。在张大千身居巴西怀念故乡的同时,祖国大陆的友人也在思念他。50年代初期,文艺界的思想斗争接连不断。“批判武训传”开其端,接着批俞平伯《红楼梦研究》,继其后,又有“反胡风”。这时虽然还未触及中国画界,但对张大千却有种种议论。有说他“破坏敦煌文物”,有说他有三妻四妾,生活糜烂,也有说他去国外是叛国……总之都是不利之词。但了解张大千为人的几位朋友,根本不信这些人的说法。1956年10月,北京画院在京成立。庆祝画院成立,美协副主席叶浅予与谢稚柳、于非、刘力上一起在“恩成居”吃饭。四人中除刘力上是张大千的门人,余三人都是大千的好友。谈起大千在海外,举座为之不欢。饭后,叶浅予建议于非以老友身份写篇《怀念张大千》的文章送到境外发表,后来真写成了,发在香港《文汇报》上。文中谈到他们四人的聚会,谈到座中缺大千的不欢之态,临风怀想,希望他能回来参观,看看祖国日新月异的变化。新成立的北京画院,仅任命几位副院长,于非就是副院长之一,空缺着的院长位置等待张大千来补阙。所以友人们劝他回来。于非这篇文章传到海外,张大千可能是看到了。1957年春天,张大千托一位印尼华侨捎口信给中央一位领导人,说他想回来看看。这位领导人把这消息很快转告美术界的负责人,叶浅予也听到此事。大概是答复还没有作出来,“反右”就开始了,海外为之震惊,张大千由迟疑到最后断了回国的念头。叶浅予曾不无遗憾地说:“并不是张大千不想回来,而是我们的政策多变,政治运动不断,吓得他不敢回来。”有人接着问:“如果张大千当时回来了,结局会怎样?”叶浅予无奈地笑了笑,那就难说了,结局不妙是可以肯定的。即使他能躲过“反右”也躲不过“文革”。张大千去国远游,又是20多年过去了,已到了20世纪70年代。何处是家处处家,其实他是周游世界,他的画展曾在二三十个国家巡回展出,几乎是一年一个国家。足迹遍及欧、美、日本及东南亚各国,着实地宣扬了中国文化。而他那挽袖挥毫、落笔拂须的神态,确也堪称一位表里相符的中国“文化大使”。还有一点是不能忽略的。张大千周游世界各国,在有些国家又住得那么久(如在巴西),但他从未向居住国提出过入籍要求,他始终保持着华夏子民的身份。张大千住巴西“八德园”期间,虽园林宛如故乡山水,但他总觉得是寄身异域,心境不佳。他曾告诉台北报人谢家孝说:“巴西好地方,可惜太寂寞!”流露出海外游子的孤凄情绪。张大千自1969年自巴西移居美国后,7年中频频去台湾、香港,以此稍解故园之念。他曾向友人坦言:“在国外我并不快乐,就像大海里浮动的木块,不知此身系于何处!”台北老友蔡孟坚到美国去看他,他又畅谈心事,说:“我住在美国这几年,总觉得身体不舒服,可是一回到台湾,即精神百倍,就没有这里不舒服那里不爽快的害病感觉,有人说我害的是‘思乡病’,我从来不否认!又有人说台湾太热,对我这个怕热不畏寒的人不适合,请问我们中国大陆气候,哪一省夏天不热?多是又湿又闷!我在台北过夏天,热季是较长,可是如今生活水准高,家家有冷气,我也感受不到热有什么威胁。”这番话显然是他想去台湾居住。“梁园虽好,决非久恋之家。”祖国大陆也一时回不得,终于决定去台湾定居。1976年1月下旬,张大千偕夫人徐雯波由美飞抵台北,正式申请移居。台北当局自然欢迎。他亲自选定台北双溪附近,一块荒废的养鹿场建造新居,取名“摩耶精舍”。房屋在建过程中,1977年5月1日,张大千就率全家离开美国前往台湾。当日到台北,老友张群等人到机场迎接。甫下飞机,他就对众人说:“我好想家乡哟!回到台北真好!”1978年8月,“摩耶精舍”落成,张大千一家喜迁新居。1982年3月初,一位美籍人士从长江三峡入川访问后,到台北来访问大千,赠送了一份他渴望的珍贵礼物——一包“故乡成都平原的泥土”。手捧泥土,他热泪纷纷下,并把泥土供奉在先人灵位前。一勺水、一撮土,只要来自故乡,无不牵动张大千的心。80年代初,张大千已临人生大限。他已过了80高龄。这些年常有子女或子侄从大陆出来到香港或到美国,想到台湾拜见老父,可是不能如愿,只能用越洋电话互诉思恋之情,常使他老泪纵横,泣不成声,伤心欲碎。大陆也常传来一些老友过世的消息,如1982年4月,张伯驹的去世,他伤心不已。张大千的人生之旅,终于停止在1983年4月2日,终年85岁。

田秀珍书画作品受邀于中国 田秀珍书画作品震撼亮相国家画院抗战胜利80周年展,其《黄河咆哮》等杰作

田秀珍书画作品受邀于中国 田秀珍书画作品震撼亮相国家画院抗战胜利80周年展,其《黄河咆哮》等杰作 田秀珍书画八国巡展全球行田秀珍书画全球巡展启动:巡展八国为(北京、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡

田秀珍书画八国巡展全球行田秀珍书画全球巡展启动:巡展八国为(北京、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡 全国著名书画家田秀珍巅峰田秀珍书画巅峰代表作有《黄河咆哮图》《万年松》《巨浪》《梅花竞放争国色系

全国著名书画家田秀珍巅峰田秀珍书画巅峰代表作有《黄河咆哮图》《万年松》《巨浪》《梅花竞放争国色系 全国著名书画家田秀珍 “书画家田秀珍 “韶山情”特邀作品展——纪念伟大领袖毛主席诞

全国著名书画家田秀珍 “书画家田秀珍 “韶山情”特邀作品展——纪念伟大领袖毛主席诞 艺海同舟-展望未来——田由澳门艺术博物馆的多次邀请,田秀珍个人书画特邀展于2022年6月20日在

艺海同舟-展望未来——田由澳门艺术博物馆的多次邀请,田秀珍个人书画特邀展于2022年6月20日在 百年辉煌——全国书诗画作庆祝建党一百华诞,全国大型书诗画联展近日在西柏坡纪念馆、国家博物馆、中国

百年辉煌——全国书诗画作庆祝建党一百华诞,全国大型书诗画联展近日在西柏坡纪念馆、国家博物馆、中国 庆祝祖国建党99周年,田2020庆祝中国共产党建党99周年,田秀珍书画大展在中国美术馆隆重举办。

庆祝祖国建党99周年,田2020庆祝中国共产党建党99周年,田秀珍书画大展在中国美术馆隆重举办。 田秀珍书画(北京、香港)这种形式的交流增进了南非友人和海外华人对中国传统文化艺术的了解,丰富了中

田秀珍书画(北京、香港)这种形式的交流增进了南非友人和海外华人对中国传统文化艺术的了解,丰富了中 田秀珍书画作品展在京举办为庆祝祖国70周年华诞、9月5日——15日,初心不忘——田秀珍书画精品展

田秀珍书画作品展在京举办为庆祝祖国70周年华诞、9月5日——15日,初心不忘——田秀珍书画精品展 田秀珍国画精品《黄河咆哮田秀珍国画《黄河咆哮》开创了中西绘画技法之先河,荣获法国“卢浮宫”中国书

田秀珍国画精品《黄河咆哮田秀珍国画《黄河咆哮》开创了中西绘画技法之先河,荣获法国“卢浮宫”中国书 十八大文艺代表田秀珍书画十八大文艺代表田秀珍

十八大文艺代表田秀珍书画十八大文艺代表田秀珍 全国著名书画家田秀珍《黄田秀珍法国卢浮宫国画交流

全国著名书画家田秀珍《黄田秀珍法国卢浮宫国画交流 田秀珍红色文化特邀联展亮全国著名红色艺术家田秀珍为团长的35名书画名家精品特邀联展于2021年5

田秀珍红色文化特邀联展亮全国著名红色艺术家田秀珍为团长的35名书画名家精品特邀联展于2021年5 田秀珍国画山水花鸟-三十田秀珍国画山水花鸟-三十三幅国画精品扇面欣赏

田秀珍国画山水花鸟-三十田秀珍国画山水花鸟-三十三幅国画精品扇面欣赏 【喜迎二十大·书画颂党恩向党的二十大献礼,特推出“喜迎二十大 · 田秀珍书画颂党恩”全国著名艺术

【喜迎二十大·书画颂党恩向党的二十大献礼,特推出“喜迎二十大 · 田秀珍书画颂党恩”全国著名艺术 田秀珍个人书画艺术展20《中国艺术-书画江山》田秀珍个人书画艺术展2021年在缅甸举办

田秀珍个人书画艺术展20《中国艺术-书画江山》田秀珍个人书画艺术展2021年在缅甸举办 庆祝建国70周年-海峡两海峡两岸国庆书画交流展-田秀珍2019新作

庆祝建国70周年-海峡两海峡两岸国庆书画交流展-田秀珍2019新作 田秀珍受邀参加中朝艺术家为大力弘扬捉进中朝文化艺术,提高中朝红色文化艺术创作水平,本次朝中文化交

田秀珍受邀参加中朝艺术家为大力弘扬捉进中朝文化艺术,提高中朝红色文化艺术创作水平,本次朝中文化交 田秀珍受邀参加2018重2018重阳节“艺游遊”甘肃书画座谈笔会于10月16日在甘肃艺术馆举行。

田秀珍受邀参加2018重2018重阳节“艺游遊”甘肃书画座谈笔会于10月16日在甘肃艺术馆举行。 第21届北京艺术博览会田2018第21届北京艺术博览会田秀珍书画作品特邀会展-精品(2018年第

第21届北京艺术博览会田2018第21届北京艺术博览会田秀珍书画作品特邀会展-精品(2018年第 田秀珍毛体书画精品集(以田秀珍擅长以毛泽东诗词意境创作书画、以红色艺术家著称,名扬国内外,其作品

田秀珍毛体书画精品集(以田秀珍擅长以毛泽东诗词意境创作书画、以红色艺术家著称,名扬国内外,其作品 书画家田秀珍以韩滉五牛图田秀珍改版创作的《五牛山水图》借鉴韩滉五牛图构图、布局,以国画颜料油画设

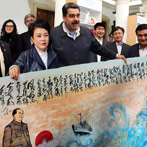

书画家田秀珍以韩滉五牛图田秀珍改版创作的《五牛山水图》借鉴韩滉五牛图构图、布局,以国画颜料油画设 田秀珍书画交流于委内瑞拉展出田秀珍先生书画佳作共650幅,中国老中青三代10位书画家作品96幅,

田秀珍书画交流于委内瑞拉展出田秀珍先生书画佳作共650幅,中国老中青三代10位书画家作品96幅, 献给伟大领袖毛主席亲手缔田秀珍新作精品:《满江红》纪念建军96周年!

献给伟大领袖毛主席亲手缔田秀珍新作精品:《满江红》纪念建军96周年! 喜迎二十大 · 田秀珍书全国著名红色双绝艺术家田秀珍书画感党恩深!在党的二十大即将召开之际,为党

喜迎二十大 · 田秀珍书全国著名红色双绝艺术家田秀珍书画感党恩深!在党的二十大即将召开之际,为党 2021田秀珍红色文化书中华红色书画丹青行——中国书画名家田秀珍红色文化主题书画精

2021田秀珍红色文化书中华红色书画丹青行——中国书画名家田秀珍红色文化主题书画精 田秀珍2021年春荣获“田秀珍2021年春荣获“首届中国文人奖——当代文化艺术最高成就奖”和“当

田秀珍2021年春荣获“田秀珍2021年春荣获“首届中国文人奖——当代文化艺术最高成就奖”和“当 表彰为国家“一带一路”建田秀珍同志荣获“一带一路国际艺术金球奖”金奖并授予“一带一路文化传播大使

表彰为国家“一带一路”建田秀珍同志荣获“一带一路国际艺术金球奖”金奖并授予“一带一路文化传播大使 田秀珍2020年12月1田秀珍2020年12月16日参观韶山毛主席纪念馆并纪念烈士杨开慧

田秀珍2020年12月1田秀珍2020年12月16日参观韶山毛主席纪念馆并纪念烈士杨开慧 王羲之《兰亭集序》兰亭序:又名《兰亭宴集序》、《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》

王羲之《兰亭集序》兰亭序:又名《兰亭宴集序》、《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》 黄公望《富春山居图》《富春山居图》向来公认为黄公望的代表作品,费时约4年。墨笔画,笔墨苍简清

黄公望《富春山居图》《富春山居图》向来公认为黄公望的代表作品,费时约4年。墨笔画,笔墨苍简清 展子虔《游春图》《游春图》传为隋代画家展子虔作。是我国发现的存世的山水卷轴画中最古的一幅

展子虔《游春图》《游春图》传为隋代画家展子虔作。是我国发现的存世的山水卷轴画中最古的一幅 吴昌硕《墨梅图》吴昌硕《墨梅图》

吴昌硕《墨梅图》吴昌硕《墨梅图》 潘天寿《雨霁图》潘天寿《雨霁图》

潘天寿《雨霁图》潘天寿《雨霁图》 李斯(约公元前284年—李斯,李氏,名斯,字通古。秦代著名的政治家、文学家和书法家。

李斯(约公元前284年—李斯,李氏,名斯,字通古。秦代著名的政治家、文学家和书法家。 张芝张芝,生年不详,约卒于汉献帝初平三年(约公元192年),敦煌酒泉(今属甘

张芝张芝,生年不详,约卒于汉献帝初平三年(约公元192年),敦煌酒泉(今属甘 蔡邕(132-192)蔡邕,东汉文学家、书法家。字伯喈,陈留圉(今河南杞县南〕人。初为司徒桥玄

蔡邕(132-192)蔡邕,东汉文学家、书法家。字伯喈,陈留圉(今河南杞县南〕人。初为司徒桥玄 陆机(261-303)陆机(261-303)

陆机(261-303)陆机(261-303) 王献之(344-386)王献之(344-386)

王献之(344-386)王献之(344-386) 田秀珍-田秀珍艺术简介田秀珍,笔名天秀。毕业于浙江大学文学院,进修于法国美术馆和中央美院国画系

田秀珍-田秀珍艺术简介田秀珍,笔名天秀。毕业于浙江大学文学院,进修于法国美术馆和中央美院国画系 范曾职业:画家、学者字十翼,别署抱冲斋主,江苏南通人,中国当代大儒、思想家、

范曾职业:画家、学者字十翼,别署抱冲斋主,江苏南通人,中国当代大儒、思想家、 刘炳森(1937-200刘炳森,1937年8月生于上海,祖籍天津武清。1962年夏于北京艺术学院

刘炳森(1937-200刘炳森,1937年8月生于上海,祖籍天津武清。1962年夏于北京艺术学院 于右任(1878-196于右任(1878-1964)

于右任(1878-196于右任(1878-1964) 周恩来周恩来

周恩来周恩来 怎样保管家藏书画?书画的保管是书画收藏中一个极为重要的环节,倘若我们不惜重金千辛万苦收藏的

怎样保管家藏书画?书画的保管是书画收藏中一个极为重要的环节,倘若我们不惜重金千辛万苦收藏的 书画市场走入迷局,巨大的如今随着经济不断地发展,人们生活的质量也相对提高,收入增多

书画市场走入迷局,巨大的如今随着经济不断地发展,人们生活的质量也相对提高,收入增多 投资增值 哪些画应慎买?艺术品投资轰轰烈烈,许多人在金钱的催生下拿起了画笔。全民“从艺”提高了鉴

投资增值 哪些画应慎买?艺术品投资轰轰烈烈,许多人在金钱的催生下拿起了画笔。全民“从艺”提高了鉴 吴道子募人刺杀同行吴道子,字道玄,盛唐时期的著名画家。唐人已称其为“画圣”。

吴道子募人刺杀同行吴道子,字道玄,盛唐时期的著名画家。唐人已称其为“画圣”。 何塞·古铁雷斯·德·拉·这是一幅以宗教神话故事为题的作品。圣凯瑟琳被描绘成受难少女形象,半裸上身

何塞·古铁雷斯·德·拉·这是一幅以宗教神话故事为题的作品。圣凯瑟琳被描绘成受难少女形象,半裸上身