我记忆中的曾祖父:齐白石

“把这些小虾子画好也是不容易的!”

那是1953年的冬天。正下着大雪,我跟着二叔走进北京西城区跨车胡同5号的一个小四合院,在一个老看门人的引领下,来到坐北朝南的正房,怯生生地站到了一位白胡子老人面前。不用问,这就是曾祖父了!年已94岁的曾祖父,头上裹着一块黑布,半张着嘴,正坐在沙发上闭目养神。听到动静了,他才微微地睁开眼睛,问我:“你是谁家的崽?”“我是次生的崽。”第一次见这么老的曾祖父,我回答时心里有点紧张。“次生?”曾祖父两眼蓦然张大了,放出亮晶晶的光来,又问,“我们家那些梨树,桃树还在不在呀?”“在!”我实话实说。那些树都是曾祖父当年亲手种的。“那‘冬舰冈’的田还在不在呀”曾祖父年轻时做木匠挣钱,购置的那块名叫“冬舰冈”的6亩田,田间有一口井,井水清澈如镜,冬暖夏凉,甘冽沁人,据说直通几十公里外的浏阳河,从而使那6亩田肥沃滋润,种啥成啥,是村里人人眼馋的风水宝地。然而,解放后闹土改,由于我们家被划为“大地主”,“冬舰冈”早被分给别人了但是,按老家长辈们的叮嘱,我不得不向老人家也撒了个谎:“也在。”

“在就好呀”曾祖父欣慰地笑了,喃喃地说,“你们有田种,有活做,就不饿肚子了呀”我就在曾祖父北京的家住了下来。也许是由于我上过初中有文化的原因吧,曾祖父很喜欢我。他问我学过画没有我摇头说没有,他就教导我说:“你应该学画,你有那灵性,我能看出来呢你就跟我学画虾吧,把这些小虾子能画好也是不容易的”从此,曾祖父就耐心细致地教我画虾。很快地,我就记住了画一只虾要用39至40笔,画一只螃蟹22笔,并摸出了点门道。有一次,曾祖父对我说:“你叫作夫,再起个艺名叫亮夫吧”他见我点头应允了,很高兴,将一本荣宝斋画谱和他自己的画册送给了我。“如今是新社会,不兴这个”曾祖父虽然已是耄耋之年,但思维清晰,也很勤奋,每天都要作画。那时,前来求见、求教、求画的人也很多,真是络绎不绝。记得有一次,一个年轻的女大学生,身穿一件白背心,背心后面是中央美院一位姓王的教授画的一幅红梅。女大学生是专程为找曾祖父在画上题辞的。当时,曾祖父正要去看梅兰芳的戏,是梅兰芳派人来接的,车就在门外等着哩可那个倔强的女孩用两条胳膊把住门,一副不达目的绝不罢休的架势,说:“白老,您不题字,我就不放您走”曾祖父只好长叹口气,提笔在她背上的画上写了一首诗。那首诗我记不太清了,只记得最后两句是:“九十老人狂大作,姣君身上来题诗。”给曾祖父家看门的是个老太监,据说侍候过慈禧太后。老太监倒是挺忠于职守的,但有一次惹恼了曾祖父,差点丢了饭碗。那年春节的前夕,湖南省委派了3位同志专程来北京探望曾祖父。他们敲开院门时,老太监就态度生冷,限人家只准呆20分钟。“有朋自远方来,不亦乐乎”何况是故乡来人3位同志不但向一代宗师带来了三湘父老的美好祝福,还带来了曾祖父最爱吃的家乡特产:“生茹菌油”和“马丁鱼”。曾祖父跟3位同志聊得正热乎,那老太监不识相地进去,板着一张婆婆脸催促:“已经10分钟了”过了一会儿,他又进来赶人了,说:“20分钟到了”客人显得很尴尬,站起来要走,可曾祖父硬拦住他们,执意留客人吃饭。事后,曾祖父非常生气,让总理下令撤那个老太监的差曾祖父的几名工作人员都是由国务院有关部门选派的。老太监见状,跪在曾祖父面前自己扇自己耳光,又痛哭流涕,气得曾祖父说:“你快别折我寿了如今是新社会,不兴这样,我也不是太后、皇上。”老太监没被“上告”,又留了下来。他表面上再也不敢怠慢客人了,但倒卖了不少曾祖父的画。

“竹冲可是个好地方呀!”

曾祖父穷苦出身,年轻时靠做木工养家糊口,穷日子过惯了,因此,“抠门”得要命他的裤腰带里总藏着金子,腰下嘟嘟啦啦地挂了一大串钥匙。也就是说,家里的大小柜子都由他自己管。他生怕别人偷他的金子和钱,还有画。对自己作的画,他轻易不送给家人,生怕我们这些“不肖子孙”拿他的画出去卖钱胡花。然而,他防不胜防,上了我一次当。曾祖父最爱吃包子有天上午,我跑出去买了几个“人参包子”拿回来孝敬他。曾祖父高兴坏了,夸奖我道:“你真是有孝心呀”借他高兴之机,我可怜兮兮地哀求道:“老公公,您给我也画一幅画吧”“噢,你这是用包子换我的画呀”曾祖父嘴里这么说着,但还是当面给我画了一幅小虾。我千恩万谢地拿上画,转身就卖给了看门的老太监,挣了300块钱。至今一想起来,心里很是愧疚。我是1957年3月与胡爱国结婚的。那时,我22岁,她才17岁,还正上初中。爱国专程从老家来到北京,请曾祖父过目。曾祖父见了爱国,亲切地问:“家在哪儿呀”“竹冲。”一听“竹冲”,曾祖父两眼放光了,说:“竹冲可是个好地方呀”原来,他年轻做木工时,竹冲的胡家殷实富裕,又是书香门第,经常请他去做雕花家具。曾祖父的名声就是从竹冲响起的。因此,曾祖父念叨说:“亮夫,你这个堂客找好了呀”胡爱国在曾祖父家住了几天,返回老家时,曾祖父画了一幅虾和一幅荷花,作为贺礼送给重孙媳妇。可惜,这些画在“文革”中都被没收了哪怕在遥远的大西北,也没逃过劫难“文革”对我们齐家真是一场浩劫无论是北京的“北派”,还是湖南的“南派”,两大家族都受到了冲击齐姓子孙中名气越大的,受到的冲击也越大。北京我的一个叔公都五六十岁了,也被剃成了“阴阳头”游街示众。本来,我们一家先后从北京、湖南来到了遥远的大西北,几乎处在隐姓埋名的状态,“文革”中,从没学过画的父亲也因不堪批斗、凌辱,于1969年8月16日在石河子跳水自杀我是1957年5月和一批北京知青一道,赴大西北修筑兰新铁路的。从乌鲁木齐到博尔塔拉再到石河子,从铁路工人到农场干部,再到建筑工人,几十年风刀霜剑中,活儿再累,肚皮再饿,环境再恶劣,我都没有忘记曾祖父对我的希望,一有空就练习画画。偷偷地在地上画,沙子上画,用柴棒用指头画。1985年退休后,人也清闲了,生活环境也好了,画画就成了我生命的最后追求。曾祖父地下有知,也该欣慰了!

齐作夫,生于1935年农历六月十七,是白石老人“南派”长孙齐次生的儿子,排行老三。作夫出生在老家,直到18岁才随二叔齐金平千里迢迢来到北京,去寻找曾祖父。作夫尽管在北京只呆了4个年头,但他陪伴了白石老人人生最后的岁月,并深得曾祖父宠爱,学得画虾绝技。

田秀珍书画作品受邀于中国 田秀珍书画作品震撼亮相国家画院抗战胜利80周年展,其《黄河咆哮》等杰作

田秀珍书画作品受邀于中国 田秀珍书画作品震撼亮相国家画院抗战胜利80周年展,其《黄河咆哮》等杰作 田秀珍书画八国巡展全球行田秀珍书画全球巡展启动:巡展八国为(北京、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡

田秀珍书画八国巡展全球行田秀珍书画全球巡展启动:巡展八国为(北京、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡 全国著名书画家田秀珍巅峰田秀珍书画巅峰代表作有《黄河咆哮图》《万年松》《巨浪》《梅花竞放争国色系

全国著名书画家田秀珍巅峰田秀珍书画巅峰代表作有《黄河咆哮图》《万年松》《巨浪》《梅花竞放争国色系 全国著名书画家田秀珍 “书画家田秀珍 “韶山情”特邀作品展——纪念伟大领袖毛主席诞

全国著名书画家田秀珍 “书画家田秀珍 “韶山情”特邀作品展——纪念伟大领袖毛主席诞 艺海同舟-展望未来——田由澳门艺术博物馆的多次邀请,田秀珍个人书画特邀展于2022年6月20日在

艺海同舟-展望未来——田由澳门艺术博物馆的多次邀请,田秀珍个人书画特邀展于2022年6月20日在 百年辉煌——全国书诗画作庆祝建党一百华诞,全国大型书诗画联展近日在西柏坡纪念馆、国家博物馆、中国

百年辉煌——全国书诗画作庆祝建党一百华诞,全国大型书诗画联展近日在西柏坡纪念馆、国家博物馆、中国 庆祝祖国建党99周年,田2020庆祝中国共产党建党99周年,田秀珍书画大展在中国美术馆隆重举办。

庆祝祖国建党99周年,田2020庆祝中国共产党建党99周年,田秀珍书画大展在中国美术馆隆重举办。 田秀珍书画(北京、香港)这种形式的交流增进了南非友人和海外华人对中国传统文化艺术的了解,丰富了中

田秀珍书画(北京、香港)这种形式的交流增进了南非友人和海外华人对中国传统文化艺术的了解,丰富了中 田秀珍书画作品展在京举办为庆祝祖国70周年华诞、9月5日——15日,初心不忘——田秀珍书画精品展

田秀珍书画作品展在京举办为庆祝祖国70周年华诞、9月5日——15日,初心不忘——田秀珍书画精品展 田秀珍国画精品《黄河咆哮田秀珍国画《黄河咆哮》开创了中西绘画技法之先河,荣获法国“卢浮宫”中国书

田秀珍国画精品《黄河咆哮田秀珍国画《黄河咆哮》开创了中西绘画技法之先河,荣获法国“卢浮宫”中国书 十八大文艺代表田秀珍书画十八大文艺代表田秀珍

十八大文艺代表田秀珍书画十八大文艺代表田秀珍 全国著名书画家田秀珍《黄田秀珍法国卢浮宫国画交流

全国著名书画家田秀珍《黄田秀珍法国卢浮宫国画交流 田秀珍红色文化特邀联展亮全国著名红色艺术家田秀珍为团长的35名书画名家精品特邀联展于2021年5

田秀珍红色文化特邀联展亮全国著名红色艺术家田秀珍为团长的35名书画名家精品特邀联展于2021年5 田秀珍国画山水花鸟-三十田秀珍国画山水花鸟-三十三幅国画精品扇面欣赏

田秀珍国画山水花鸟-三十田秀珍国画山水花鸟-三十三幅国画精品扇面欣赏 【喜迎二十大·书画颂党恩向党的二十大献礼,特推出“喜迎二十大 · 田秀珍书画颂党恩”全国著名艺术

【喜迎二十大·书画颂党恩向党的二十大献礼,特推出“喜迎二十大 · 田秀珍书画颂党恩”全国著名艺术 田秀珍个人书画艺术展20《中国艺术-书画江山》田秀珍个人书画艺术展2021年在缅甸举办

田秀珍个人书画艺术展20《中国艺术-书画江山》田秀珍个人书画艺术展2021年在缅甸举办 庆祝建国70周年-海峡两海峡两岸国庆书画交流展-田秀珍2019新作

庆祝建国70周年-海峡两海峡两岸国庆书画交流展-田秀珍2019新作 田秀珍受邀参加中朝艺术家为大力弘扬捉进中朝文化艺术,提高中朝红色文化艺术创作水平,本次朝中文化交

田秀珍受邀参加中朝艺术家为大力弘扬捉进中朝文化艺术,提高中朝红色文化艺术创作水平,本次朝中文化交 田秀珍受邀参加2018重2018重阳节“艺游遊”甘肃书画座谈笔会于10月16日在甘肃艺术馆举行。

田秀珍受邀参加2018重2018重阳节“艺游遊”甘肃书画座谈笔会于10月16日在甘肃艺术馆举行。 第21届北京艺术博览会田2018第21届北京艺术博览会田秀珍书画作品特邀会展-精品(2018年第

第21届北京艺术博览会田2018第21届北京艺术博览会田秀珍书画作品特邀会展-精品(2018年第 田秀珍毛体书画精品集(以田秀珍擅长以毛泽东诗词意境创作书画、以红色艺术家著称,名扬国内外,其作品

田秀珍毛体书画精品集(以田秀珍擅长以毛泽东诗词意境创作书画、以红色艺术家著称,名扬国内外,其作品 书画家田秀珍以韩滉五牛图田秀珍改版创作的《五牛山水图》借鉴韩滉五牛图构图、布局,以国画颜料油画设

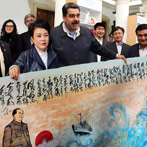

书画家田秀珍以韩滉五牛图田秀珍改版创作的《五牛山水图》借鉴韩滉五牛图构图、布局,以国画颜料油画设 田秀珍书画交流于委内瑞拉展出田秀珍先生书画佳作共650幅,中国老中青三代10位书画家作品96幅,

田秀珍书画交流于委内瑞拉展出田秀珍先生书画佳作共650幅,中国老中青三代10位书画家作品96幅, 献给伟大领袖毛主席亲手缔田秀珍新作精品:《满江红》纪念建军96周年!

献给伟大领袖毛主席亲手缔田秀珍新作精品:《满江红》纪念建军96周年! 喜迎二十大 · 田秀珍书全国著名红色双绝艺术家田秀珍书画感党恩深!在党的二十大即将召开之际,为党

喜迎二十大 · 田秀珍书全国著名红色双绝艺术家田秀珍书画感党恩深!在党的二十大即将召开之际,为党 2021田秀珍红色文化书中华红色书画丹青行——中国书画名家田秀珍红色文化主题书画精

2021田秀珍红色文化书中华红色书画丹青行——中国书画名家田秀珍红色文化主题书画精 田秀珍2021年春荣获“田秀珍2021年春荣获“首届中国文人奖——当代文化艺术最高成就奖”和“当

田秀珍2021年春荣获“田秀珍2021年春荣获“首届中国文人奖——当代文化艺术最高成就奖”和“当 表彰为国家“一带一路”建田秀珍同志荣获“一带一路国际艺术金球奖”金奖并授予“一带一路文化传播大使

表彰为国家“一带一路”建田秀珍同志荣获“一带一路国际艺术金球奖”金奖并授予“一带一路文化传播大使 田秀珍2020年12月1田秀珍2020年12月16日参观韶山毛主席纪念馆并纪念烈士杨开慧

田秀珍2020年12月1田秀珍2020年12月16日参观韶山毛主席纪念馆并纪念烈士杨开慧 王羲之《兰亭集序》兰亭序:又名《兰亭宴集序》、《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》

王羲之《兰亭集序》兰亭序:又名《兰亭宴集序》、《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》 黄公望《富春山居图》《富春山居图》向来公认为黄公望的代表作品,费时约4年。墨笔画,笔墨苍简清

黄公望《富春山居图》《富春山居图》向来公认为黄公望的代表作品,费时约4年。墨笔画,笔墨苍简清 展子虔《游春图》《游春图》传为隋代画家展子虔作。是我国发现的存世的山水卷轴画中最古的一幅

展子虔《游春图》《游春图》传为隋代画家展子虔作。是我国发现的存世的山水卷轴画中最古的一幅 吴昌硕《墨梅图》吴昌硕《墨梅图》

吴昌硕《墨梅图》吴昌硕《墨梅图》 潘天寿《雨霁图》潘天寿《雨霁图》

潘天寿《雨霁图》潘天寿《雨霁图》 李斯(约公元前284年—李斯,李氏,名斯,字通古。秦代著名的政治家、文学家和书法家。

李斯(约公元前284年—李斯,李氏,名斯,字通古。秦代著名的政治家、文学家和书法家。 张芝张芝,生年不详,约卒于汉献帝初平三年(约公元192年),敦煌酒泉(今属甘

张芝张芝,生年不详,约卒于汉献帝初平三年(约公元192年),敦煌酒泉(今属甘 蔡邕(132-192)蔡邕,东汉文学家、书法家。字伯喈,陈留圉(今河南杞县南〕人。初为司徒桥玄

蔡邕(132-192)蔡邕,东汉文学家、书法家。字伯喈,陈留圉(今河南杞县南〕人。初为司徒桥玄 陆机(261-303)陆机(261-303)

陆机(261-303)陆机(261-303) 王献之(344-386)王献之(344-386)

王献之(344-386)王献之(344-386) 田秀珍-田秀珍艺术简介田秀珍,笔名天秀。毕业于浙江大学文学院,进修于法国美术馆和中央美院国画系

田秀珍-田秀珍艺术简介田秀珍,笔名天秀。毕业于浙江大学文学院,进修于法国美术馆和中央美院国画系 范曾职业:画家、学者字十翼,别署抱冲斋主,江苏南通人,中国当代大儒、思想家、

范曾职业:画家、学者字十翼,别署抱冲斋主,江苏南通人,中国当代大儒、思想家、 刘炳森(1937-200刘炳森,1937年8月生于上海,祖籍天津武清。1962年夏于北京艺术学院

刘炳森(1937-200刘炳森,1937年8月生于上海,祖籍天津武清。1962年夏于北京艺术学院 于右任(1878-196于右任(1878-1964)

于右任(1878-196于右任(1878-1964) 周恩来周恩来

周恩来周恩来 怎样保管家藏书画?书画的保管是书画收藏中一个极为重要的环节,倘若我们不惜重金千辛万苦收藏的

怎样保管家藏书画?书画的保管是书画收藏中一个极为重要的环节,倘若我们不惜重金千辛万苦收藏的 书画市场走入迷局,巨大的如今随着经济不断地发展,人们生活的质量也相对提高,收入增多

书画市场走入迷局,巨大的如今随着经济不断地发展,人们生活的质量也相对提高,收入增多 投资增值 哪些画应慎买?艺术品投资轰轰烈烈,许多人在金钱的催生下拿起了画笔。全民“从艺”提高了鉴

投资增值 哪些画应慎买?艺术品投资轰轰烈烈,许多人在金钱的催生下拿起了画笔。全民“从艺”提高了鉴 吴道子募人刺杀同行吴道子,字道玄,盛唐时期的著名画家。唐人已称其为“画圣”。

吴道子募人刺杀同行吴道子,字道玄,盛唐时期的著名画家。唐人已称其为“画圣”。 何塞·古铁雷斯·德·拉·这是一幅以宗教神话故事为题的作品。圣凯瑟琳被描绘成受难少女形象,半裸上身

何塞·古铁雷斯·德·拉·这是一幅以宗教神话故事为题的作品。圣凯瑟琳被描绘成受难少女形象,半裸上身